地下に「安心」を構築する──住宅におけるシェルターの今

1.導入:変わる「安心」のかたちと住まい

21世紀後半に入り、国家安全保障の環境は著しく変化しました。地政学的な緊張、弾道ミサイルや特殊兵器(NBC兵器)などの攻撃リスク、さらには大規模自然災害などが、もはや“他人事”ではなくなってきています。こうしたなかで、住宅や住まいにおいても単に「快適」「デザイン」といった価値だけではなく、「いざという時に命を守る場」という視点が、新たに注目されています。

首都圏においても、日常の延長線上に「何かあった時の備え」を意識する世帯が増えており、特に地下空間を活用した“住まいとシェルターの複合”という選択肢が現実味を帯びてきました。こうした潮流の中で、当社・相川スリーエフがこれまで培ってきた技術力・施工力・提案力が存分に発揮されるフェーズに入っています。

特に、住宅の地下室や一部地下構造を“普段は第二のリビング、趣味の空間、防音ルーム”として活用し、有事には“シェルター”として機能させる──この設計思想こそが、我が社が打ち出す新しい安心価値です。

本稿では、まず制度面・社会動向を整理し、そのうえで住宅としてのシェルターの実際・分類・当社の提案を紐解き、最後に住まいを“長く安心して暮らす場”へと昇華させるための視点を提示します。

2.社会背景:首都圏で“備える住まい”が増えている

近年、都心・首都圏の住宅市場では、「安全・防災・安心」というキーワードが従来にも増して重要視されています。例えば、地震・台風・集中豪雨などの自然災害に加えて、弾道ミサイルや武力攻撃を想定した避難施設整備の動きも、国が明確に打ち出しています。

実際、内閣官房国民保護企画室が公表している「緊急一時避難施設」のデータによれば、令和5年4月1日現在、全国47都道府県で合計約56,173施設(うち地下施設3,336施設)が指定されており、人口カバー率で約123.5%に相当するという数字が示されています。 ただし、地下施設の割合は約4.3%と低く、都市部・地下利用空間の充実が今後の課題とされています。

このような国の動きに呼応して、住宅オーナー・富裕層・マンション所有者の間から「平時も使える安心空間」「地下・堅牢構造の住まい」を求める声が年々増加しており、当社に対するシェルター仕様の問い合わせ数も年を追うごとに増えてきています。たとえば、地下室を趣味用途(ホームシアター、防音演奏室、パーティールーム)としてつくり、有事にはシェルターとして転用するというご提案への反響が、高まっているのです。

また、木造住宅しか選択肢とされてこなかった都市郊外・住宅街でも、“地下室付き木造住宅”や“鉄筋コンクリート(RC)住宅+地下シェルター”といった複合仕様を検討する案件が出てきており、従来の住宅価値観に変化が起きています。

特に、首都圏・東京23区内・神奈川・千葉・埼玉エリアにおいて、立地価値と安全安心価値を両立させた住まいづくりが、富裕層・セカンドハウス検討層を中心に注目されています。

3.制度・基準の整備──国が示す「シェルター」への道筋

住宅分野で“シェルター”と聞くと、なんとなく“別世界の装備”のように思えますが、実は国(内閣府・内閣官房/関係省庁)が、避難施設・シェルターの整備に関して明確な方針や技術指針を打ち出しています。以下、その主要なものを整理します。

3-1 「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」

令和6年3月29日付で、閣副事態第159号として、内閣官房・消 防 庁・国土交通省・防衛省などが連名で「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」を公表しています。

この文書では、例えば以下のような要点が挙げられています。

- 我が国を取り巻く安全保障環境が「戦後最も厳しく複雑な」状況にあるという認識を示した「国家安全保障戦略(令和4年12月決定)」を前提としています。

- 自治体等において、武力攻撃を想定した施設(コンクリート造・地下施設等)を「緊急一時避難施設」として指定・活用してきたが、今後は「一定期間避難可能な施設(特定臨時避難施設)」の整備を進めるべきであるという指摘があります。

- 具体的には、「コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下駅舎・地下街等の地下施設を指定」し、「概ね1〜2時間程度」の避難を想定するという記述があります。

- また、対象地域によっては「2週間程度」の避難体制を想定する施設(特定臨時避難施設)を整備する必要があるとしています。

- 地下施設・既存ストックの活用という観点も明確に打ち出されており、今後の地下空間利用促進が明記されています。

このように“シェルター”整備が、公的にも「既存施設活用」「地下空間活用」「堅ろうな構造」「一定期間の避難想定」という観点から制度化・ガイドライン化されています。

3-2 「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」

同時に、別添として「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」も策定されており、具体的な建築・構造・避難機能・地下施設活用などが整理されています。

例えば、先述の「2週間程度の避難を可能とする施設」「広域避難が困難な離島・沿岸域等における特定臨時避難施設整備」などがその対象であるとされており、構造・設備・空調・飲料水・通信・衛生設備など、多岐に亘る検証項目が示されています。

このような公的な枠組みが明確化されたことにより、シェルター(あるいは“堅牢地下空間付き住宅”)を住宅設計に取り込む際の根拠・説得材料が強まりつつあります。

3-3 戦略・予算の文脈

また、民間報道等では、令和6年版の「骨太の方針」において、初めて「シェルター」や「地下施設」という言葉が明記された、という報道も出ています。これは国としての予算・制度の枠組みにシェルター整備が含まれたという意味で、住宅・都市開発の分野にも影響を及ぼす可能性を示しています。

4.シェルターとは何か──分類と住宅への応用

制度・社会背景を確認したうえで、次に「シェルター=避難施設/堅ろうな地下空間」を住宅に落とし込むための整理を行います。当社では大きく以下の3種類のシェルターを想定しています。

4-1 爆撃・ミサイル攻撃から身を守る「堅牢シェルター」

最も一般的にイメージされるのは、建築物への爆撃・ミサイル着弾など、直接的な攻撃から居住者を守るためのシェルターです。コンクリート造り・厚躯体・地下または地上部でも遮蔽性・衝撃吸収性の高い構造が求められます。公的ガイドラインでも「コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設を指定対象」とされており、爆風等からの直接被害を軽減する目的で、「概ね1〜2時間程度の避難を想定」する施設例が挙げられています。

住宅においても、例えば地下1階・厚床・耐爆性能を備えた空間を専用に設けることで、この「堅牢シェルター機能」を成立させることが可能です。

4-2 核兵器・NBC(核・生物・化学)兵器から身を守る「最強シェルター」

さらに上位概念として、「核兵器」あるいはNBC兵器使用を想定したシェルターがあります。放射線遮蔽・化学攻撃・長期滞在機能など、設計・設備要求が飛躍的に高まります。制度的には「特定臨時避難施設」で“2週間程度避難可能な施設”という記述があり、まさにこの種の用途を想定した設計思想です。

ただし、実際の住宅用途としてこのレベルを採用するかどうかは、現実的な議論が分かれています。なぜかというと、核攻撃は抑止力の観点から使用される可能性が低いという見方が多く、「果たして住宅にここまで備えるべきか?」という議論があります。しかし、「可能性ゼロではない」「安心に余裕を持たせたい」という価値観が富裕層や企業オーナー層で高まっており、住宅への応用も検討段階にあります。

4-3 自然災害・強烈台風・津波などから身を守る「地下室型シェルター」

もうひとつ、攻撃ではなく自然災害を想定した地下シェルター(あるいは地下室・地下収納空間)というカテゴリーがあります。特に木造住宅の場合、構造的にRC造ほどの遮蔽力を持たせるのは難しいものの、「地下室を設ける」「地盤対策+地下空間防湿・換気設備を備える」ことで、強烈な台風・水害・津波・地震時の安全拠点となり得ます。住宅としては、普段は趣味室・防音ルーム・ホームシアターとして使い、有事には“安全を確保できる地下空間”として機能させる設計が現実的です。

このように、シェルターの種類を整理すると、「(A)堅牢シェルター=攻撃対応」「(B)最強シェルター=核・NBC対応」「(C)地下室型シェルター=自然災害対応」という三分類が成り立ち、それぞれ住まいとして取り込む際の設計・コスト・用途・訴求ポイントが異なってきます。

5.なぜ住宅にシェルターを持つべきなのか──安心価値の設計論

住宅にシェルター機能を設ける理由は、「安心」「持続」「資産価値」という観点から整理できます。

5-1 命を守るシェルターとしての合理性

まず、住宅が「命を守る場」としての役割を果たすという視点です。国の制度でも、住民の避難・救援のためには「政令で定める基準を満たす施設」をあらかじめ指定する義務が都道府県知事にあるとされています。つまり、「日常を過ごす建築物であっても、緊急時には機能を果たすべき」という思想が制度面で存在します。

また、都市部では地下施設の活用促進が指摘されており、「地下駅舎・地下街」のような既存地下施設を避難・シェルター用途に活用する検討が進められています。

こうした背景から、住宅においても「普段は使えて、必要なときには避難・防護機能を持つ地下空間」という設計が、合理的な選択肢といえます。

5-2 平時活用が成立する“二次リビング”としての地下空間

シェルター機能だけを訴求すると「何かあったときにしか使わない空間」というネガティブな印象を持たれがちですが、当社はこれを「平時も活用できる地下空間」と捉えています。例えば、防音仕様にすればドラムを叩ける演奏室になる。遮音・遮光設計にすればホームシアターに、さらには書斎・ワインセラー・趣味空間・パーティールームとしても機能します。

このような「趣味+安心」の併用は、住宅の付加価値を大きく高めます。平常時も使えて、有事には安心を担保する──これこそが住宅としての“シェルター付き住まい”の魅力です。

5-3 資産価値・差別化住宅としての意義

加えて、富裕層・住宅投資オーナーの視点では、設計段階で“安心・堅牢”を付加した住まいは、競争力ある商品となります。特に首都圏・東京23区・神奈川・千葉・埼玉では土地・住宅価格の高騰が続いており、「安心価値」で他と差別化を図ることが可能です。提案先や購入先を選ぶ際、単に立地・デザイン・価格だけでなく、「第二のリビング+シェルター」というワンランク上の提案が響く時代に入っています。

また、マンションオーナーや賃貸アパート所有者にとっても、内窓・窓断熱リノベーションに加え、「地下空間・シェルター構想」を掲げることで、入居者満足度・入居付の優位性を高めることが可能です。

6.当社の提案力と差別化──相川スリーエフの優位性

ここからは、相川スリーエフならではの強みを踏まえ、住宅におけるシェルター提案の具体像と差別化ポイントをご紹介します。

6-1 自社製作製品

当社は建築請負だけでなく、多くのゼネコンやディベロッパー向けに、建材工事を請け負う事業を展開しています。その事業部が持つ三郷第2工場では、堅牢な鉄扉を製作しています。地下室の入り口は通常4センチの扉ではなく、2倍の厚みにするなど工夫します。

当社に新たな取り組みを少しご紹介します。当社は、地下シェルターだけでなく、上階の寝室や洋室をセーフティールーム(パニックルーム)にする取り組みを始めました。セーフティールームは、強盗など犯罪者が侵入したときに、命を守る部屋です。

具体的には、部屋の入口を堅牢は鉄扉にして、廊下や隣の部屋に面する壁内に、ステンレス製の板を独自広報で張り巡らせます。当社の三郷第1工場では、そのステンレスパネルを製造しています。切断して形状に合わせて曲げ加工、穴あけ加工を行います。※木造住宅の場合は、外壁側もステンレスパネルを張ります。

外部からの侵入を防ぐために、窓やドアの開口部を徹底的に防犯仕様にすることが大前提ですが、隙を狙って侵入されるリスクは捨てきれません。「配送業者のふりをして強引に侵入される」「持ち歩く鍵に刻印された番号を見られる」「キーを紛失あるいは盗まれる」挙げればキリがありません。セーフティールームは命を守ってくれます。

(セーフティールームはリフォームも可能。価格は300万円(税別)〜面積や仕様により変わります。おすすめは、リノベーションするときに、ついでにセーフティールームをつくることです。壁や床を剥がすタイミングが最適と言えます。ご相談ください。)

6-2 住宅×自然素材×安心構造の統合提案

さらに、当社が力を入れてきたのは「木のある部屋の魅力」「自然素材(珪藻土・漆喰・天然木)との調和」という住まいづくりの軸です。たとえば、木の香りがする地下室をつくることも可能です。内装には天然木・漆喰・珪藻土を用いた空間設計を行なうことで、爽やかな地下室ができあがります。こうした“自然素材×安心構造”という組み合わせは、通常の防災住宅・シェルター住宅とは一線を画しています。

地下空間・堅牢構造という“安心”に対して、自然素材による“心地よさ”“温もり”を加えることで、高額層の住宅ニーズに応える「安心と豊かさ」の両立を実現します。

6-3 平時用途設計・アフターサポート体制

上述した通り、地下シェルター仕様を設ける設計において、利用しない時期の“二次リビング”としての設計も重要です。当社では、防音仕様・換気・空調・間取り設計(ホームシアター・演奏室・パーティールーム等)を含めたプランニングを行っています。これにより、オーナー様が「何かあった時の備え」以上の価値を日常から享受できる住まいを提供しています。さらに、施工後のアフターサポート・メンテナンス契約・設備点検体制も整備しており、安心を長期的に担保する体制を持っています。

6-4 首都圏対応エリア

首都圏(東京23区・神奈川・千葉・埼玉)での施工を想定しています。当社の拠点は、世田谷区成城、豊島区上池袋、千葉県船橋市などにあり、成城からは神奈川県を、池袋からは埼玉県を船橋からは千葉県北西部全域をカバーします。地下室を設けるための許認可・構造設計・排水・地盤改良・換気・防湿設計など、都市部特有の課題に対応できる提案力を備えています。

7.住宅における設計上の留意点と技術要件

実際に住宅にシェルター機能(あるいはシェルター仕様地下空間)を組み込む際には、以下の設計・施工上のポイントを丁寧に検討すべきです。

7-1 構造/躯体

- 地下室または地下階を設ける場合、地盤改良・地下水位対策・防湿・排水ポンプ設備などが必須です。

- “堅牢シェルター”を目指す場合、躯体(RC造など)において壁厚、床スラブ厚、鉄筋密度、衝撃吸収構造、遮蔽性能などを仕様書化する必要があります。

- 公的ガイドラインでは「コンクリート造り等の堅ろうな建築物」を前提としており、地下駅舎・地下街のような施設活用を想定しています。

- 核・NBC対応を目指す場合、放射線遮蔽壁・化学防護ドア・空気浄化装置等の導入を検討する必要があります。住宅用途ではコスト・実用性を十分に検討する必要があります。

7-2 期間/用途想定

- “1〜2時間程度”の避難を想定した「緊急一時避難施設」という枠組みが公的には提示されています。

- より長期(2週間程度)の避難想定を持つ「特定臨時避難施設」は、主に広域避難困難な地域(離島・沿岸域)を想定しています。

- 住宅用途では、“有事1〜数時間安心できる”という仕様が現実的ですが、用途・顧客ニーズ次第では“長期滞在型”設計も可能です。

7-3 付帯設備・サービス条件

- 通常時役立つ機能:防音仕様、ホームシアター、趣味室、ワインセラー、パーティールーム等。

- 有事時役立つ機能:換気・空気浄化、防塵防爆ドア、非常用電源・飲料水・備蓄・通信確保(Wi-Fi/衛星通信)等。

- 地下空間を活用する場合、常時利用を前提に“換気・湿度管理・防カビ・湿気対策”を十分に実施することが重要です。

- 保守・点検:シェルター機能は「備えっ放し」ではなく、定期的な設備点検・シミュレーション訓練を設計仕様に含めるべきです。

7-4 シェルターのコスト・価値分析

- 地下構築・堅牢構造・設備付加といった仕様を加えると、当然ながらコストは増加します。顧客にはコスト対価として「安心」「希少性」「付加価値住宅」「資産価値」「差別化力」があることをコミュニケーションする必要があります。

・具体的に地下シェルターの価格をお伝えしたいところですが、建築場所によって大きく異なります。例えば、隣地が迫っている狭小地の場合は、地下室分の土を掘る必要があります。隣地が崩れないように、山留め工事という特殊な工事を行うのですが、狭い空間の場合は、緻密な山留め工事の設計を行い、仮設計画を行います。小型の重機を使うため、時間も費用も増していきます。15坪の地下シェルターをつくる場合、4,500万円から場合によっては9,000万円かかります。一般的な地下室よりもコンクリートが分厚いため割高になるのじゃ仕方ないことですが、住宅建築と考えると高価だと言えます。なぜならl地下室だけで一般住宅が建築できるほどの価格だからです。地下シェルターは、その考えを捨てなければなりません。あるクライアント様から、「高級外国車2台分の価格だね」と言われたことがあります。地下シェルターは建築ですが、「安心な空間」というカテゴリーとして、住宅とは別の考え方を持たないとならないのかもしれません。

- 住宅用途として採用する場合、「平時使える価値(趣味空間・地下リビング)」と「非常時価値(シェルター)」を総合的に提示し、「使っても価値がある・備えても安心」という訴求が効果的です。

- 当社では、ワンストップ体制・自然素材との調和・アフターサポートを組み込むことで、コスト増を納得していただける提案にしています。せっかく高価な空間を造るなら、とことん拘った空間にすべきでしょう。

7-5 地域・法令・立地特性

- 首都圏・都市部では地下空間を用いた設計には地盤・地下水・排水・建築確認・都市計画・条例・防災協定などの整備が必要です。

- また、地下構築による耐震対策・液状化対策・浸水リスク対策も重要です。

- さらに、都心近接地では「地下室付き住宅」が希少性をもつため、立地価値も含めた設計検討が有効です。

8.首都圏住宅市場における機会と課題

8-1 シェルターを求める方々

- 富裕層・ハイエンド層は、住宅購入時・リフォーム時に「安心・防災・質」を重視しています。地下シェルター仕様は、“安心価値”の象徴として訴求力があります。

- 賃貸マンション・アパートのオーナーにとっても、「窓断熱+シェルター仕様(地下室・防音空間等)」を付加することで、入居付の優位性・プレミアム賃料を獲得する可能性があります。これはユーザーご指示の「先進的窓リノベとクールネット東京を活用した実質無料の内窓設置」という戦略とも親和性があります。

- 立地が良くても“安心”が弱点となっていた物件に対して、「地下シェルター+自然素材仕様」という差別化は、新たな価値を創出できます。

- 国の制度・補助金・地下利用促進といった動きが背景にあるため、今後住宅分野も“シェルター付き住宅”が一つの潮流になる可能性があります。

8-2 課題と留意点

- 仕様コストが上がるため、価格転嫁・収益化・顧客納得の設計が必要です。過度な設計仕様(核対応レベルなど)を一般住宅に適用すると、ペイバックや実利用の観点でハードルがあります。

- 地下室・地下構造の設計・施工には専門性があります。施工ミスや防水不良・換気湿度管理不備など、長期的な維持管理リスクを顧客と共に共有する必要があります。

- 顧客の認知や安心感を醸成するため、「通常時も使える」「地下=趣味空間・第二のリビング」という訴求が肝です。単に“備え”を強調するだけでは、住宅としての魅力が弱くなります。

- 法令・条例・建築確認・構造設計・地下水・排水など、地域ごとの条件が異なるため、初期設計段階でのリスクチェックが重要です。

- また、住宅ローン・火災保険・瑕疵保険・長期優良住宅制度などと整合性を取る必要があり、金融・保険面でも設計段階から準備が必要です。

9.当社事例紹介(プラン提案)

ここでは、具体的な提案モデルを仮にご紹介します。実際の仕様・価格・顧客属性に応じて、カスタマイズが可能です。

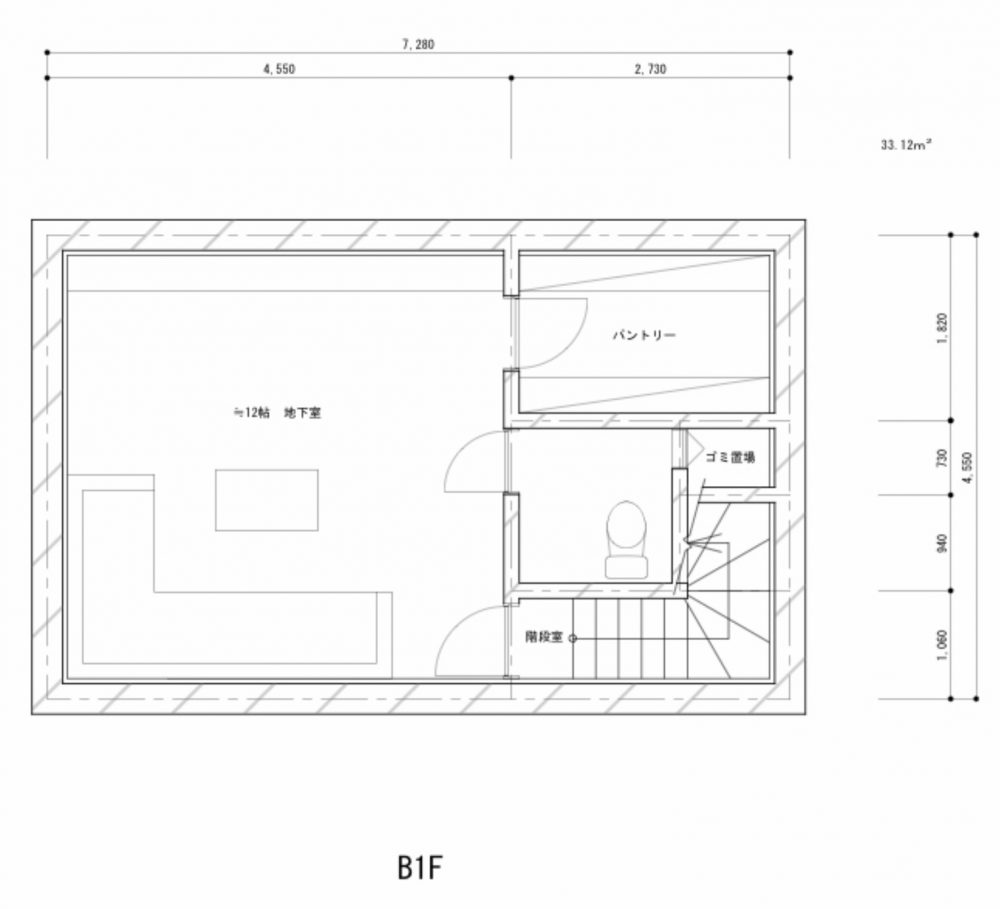

9-1 プランA:都心近接地下趣味室+シェルター仕様

- 立地:東京都23区西側、交通利便性良好。

- 建築構造:RC造地上2階+地下1階(専有地下面積約50㎡)

- 地下階用途:普段はホームシアター+防音楽器演奏室として活用、有事には“堅牢シェルター”として転用可能。地下壁厚250mmコンクリート、地下階床スラブ厚300mm、耐爆仕様基準(想定ミサイル破片・爆風軽減)を採用。

- 内装仕様:窓には木とアルミを組み合わせた当社窓新型製品、床・天井には天然木・漆喰・珪藻土を採用し、温もりのある地下空間を実現。換気システム・非常用電源・防塵ドアを標準装備。

- 訴求ポイント: “平時は映画・音楽・くつろぎの地下空間、有事には安心のシェルター”という二重価値。都市部立地+安心仕様による資産価値訴求。

- サポート体制:定期点検・設備維持契約・シェルター仕様説明会を設置。

9-2 プランB:郊外一低層地域/木造住宅+地下室シェルター仕様

- 立地:神奈川県郊外、自然豊かな住宅街。

- 建築構造:木造2階+地下1階(地下躯体RC造・地下壁150mmコンクリート+防湿施工)

- 地下階用途:書斎・趣味工房・ワインセラー兼シェルターとして設計。構造的には“自然災害対応型地下シェルター”として、台風・地震時にも安心を確保。

- 内装仕様:1階・2階は天然木の床・漆喰壁・木製サッシを採用。地下階も木質間仕切り+防音・防湿仕様。

- 訴求ポイント:木のある暮らしを大切にしながら、地下に安心空間を確保。「自然素材×安心構造」の住まい。

- サポート体制:地下室湿気管理・地下換気冷暖房・用途変更可能設計(将来シアタールームや子ども部屋に転用)を提案。

9-3 プランc:賃貸併用住宅

- 立地:東京23区城東エリア 自然が残る住宅街。

- 建築構造:RC4階+地下1階(地下躯体RC造・地下壁150mmコンクリート+防湿施工)

- 地下階用途:オーナールームから直接地下室に繋がるエレベーターを配備。賃貸されている入居者向けの地下室は共用スペースとして設ける。オーナー様とはコンクリート壁で完全に仕切る。地下シェルター付きの賃貸マンションとしてPR。

これらのプランはあくまでモデルですが、当社のワンストップ施工・自然素材との融合・安心構造設計の強みを活かした典型例として紹介できます。顧客のニーズ・予算・立地をヒアリングし、仕様の最適化・コスト設計・運用提案(平時活用・将来用途変更)を行うことで、他社にはない提案力を発揮できます。

10.問いかけ:本当に核シェルターまで必要か?──意見の分かれるところ

前述のとおり、シェルターには「通常ミサイル対応」「核・NBC対応」というスペクトラムがありますが、「住宅用途において核シェルター(NBC対応レベル)まで備えるべきか」という問いには、意見が分かれています。

- 肯定的な立場から見ると、地政学的リスク・核兵器拡散・EMP攻撃などを考慮すれば、「可能性ゼロではない」「だから備えるべき」との考え方があります。特に富裕層・企業保有物件では“最悪を想定する安心”が価値になる可能性があります。

- 一方、懐疑的な立場からは、核兵器の使用は抑止力が働くため現実味が低く、そのため住宅にまでそこまで備えるのは過剰という見方があります。さらに、コスト・運用・維持管理の負担を考えると、実用性・費用対効果に疑問を持つケースもあります。

- 本稿では、住宅用途としては「通常ミサイル・自然災害レベルのシェルター仕様(1〜数時間の確保)」をベースに据えつつ、顧客のニーズ・予算・リスク意識に応じて“核対応レベル”もオプション設計できるという柔軟な姿勢を提示したいと思います。つまり、「必要かどうかは顧客次第」であるということを前提にしつつ、当社の提案枠として両者を用意しておくことが賢明です。

東京都と国の動き

- 東京都は2024年に、弾道ミサイル攻撃など有事に備え、都営大江戸線・麻布十番駅に地下シェルターを整備する方針を表明。

- 駅併設の防災備蓄倉庫を「長期間滞在できる避難施設」に改修する計画で、内閣官房と連携して検討を重ねてきた。

- 進捗として、2025年度内に設計完了見込み、2025年度末から設備撤去など改修の前段作業に着手予定。

- 施設には簡易ベッド、水・食料、非常用電源、換気設備などを備え、一定期間の滞在を可能にする構想。

- 換気は空気入替だけでなく、都の避難訓練で想定される化学兵器なども踏まえた対策が望ましいのでは、という指摘。

- 2025年9月25日、小池知事が核シェルター協会フォーラムで“首都防衛”と麻布十番シェルター整備の加速を明言。

- 政府も2025年度中にシェルター仕様を定め、自治体と全国整備を進める方針で、東京はその動きと連動している。

政府資料からの補足(重要ポイント)

1) 国の「技術ガイドライン」は“長期滞在・堅ろう・地下・複数出入口”を明文化

内閣官房の技術ガイドライン(2024年版/第2版)では、

- 避難期間は“2週間程度”を目安に想定

- 可能な限り深い地下に配置

- 出入口は離れた位置に2か所以上

- 換気・給排水・電源・通信などの自立機能を整備

- 収容面積は約2㎡/人+通行・管理部

などが示されています。

麻布十番の計画(簡易ベッド、備蓄、電源、換気、長期滞在)は、この国基準の方向性と整合的な「都市部モデルケース」と位置づけられます。

2) 構造の目安:RC厚さなど“堅ろうさ”の水準

同ガイドライン概要では、外力(爆風・破片)に対する堅ろう性確保として、

- 外部に面する壁・スラブはRC厚30cm以上

- 内側は20cm以上が望ましい

といった目安が提示されています。

既存の地下施設転用だと、この厚みや防爆扉・気密の確保が課題になりやすい点を核シェルター協会も指摘しています。

3) 換気とNBC(化学・生物・放射性物質)への扱い

ガイドライン本体では、武力攻撃類型に加えてNBC攻撃は“特殊な対応が必要”な脅威として記載されています。

一方で、施設仕様の中心は「通常兵器による爆風・破片」対策が主で、NBCについては自治体側の上乗せ検討余地が残る整理です。

あなたの文章の「化学兵器も念頭に置いた換気(フィルタリング、給排気口の防護、場合によっては陽圧化など)がベターでは」という問題提起は、国の枠組みの“空白を埋める現場側の論点”としてかなり筋が良い位置づけになります。

4) 国は2025年度に全国展開へ向けた体制と財政支援を強化中

2025年6月の関係府省会議資料では、地下施設の確保を含むシェルター整備を推進し、

- モデルの「特定臨時避難施設(地下)」に国庫補助9/10

- 具体例として与那国町で200人規模・約2200㎡、トイレ・シャワー・キッチン・非常発電・貯水・換気等を整備

といった国の後押しが示されています。

麻布十番が“都市型モデル”として先行することで、国の仕様・補助スキームの実運用テストの意味合いも強いと考えられます。

5) 東京都側の正式計画にもモデル事業として明記

東京都交通局の経営計画(2025)でも、麻布十番駅の防災倉庫を活用した避難施設整備のモデル事業を関係局と連携して進めると記載されています。

つまり今回の進捗報道は単発の思いつきではなく、都の中期計画に載った“既定路線のプロジェクト”です。

我々の知らないところで政府は様々な準備を重ね、同盟国と協議を始めています。小泉進次郎防衛大臣は、「我が国を取り巻く状況が大きく変わった。しかし、その中身を詳しく説明できない事情を理解して欲しい。私がこのようなメディア(フランクな雰囲気の某YouTubeチャンネル)に出ると決めたのも、この事態を理解して欲しいためだ。」と発言しています。危機が迫っていると言っても過言ではありません。

11.まとめ:安心を設計する住まいの未来へ

今日、住宅の価値は「デザイン」「利便性」「自然素材」といった要素だけでは測れません。社会の安全保障環境・自然災害リスク・都市化の進展が、住宅という私的空間においても“安心”“防備力”という新たな価値を要求し始めています。

国が制度・ガイドラインを明確化し、避難施設・シェルター整備を政策的に推進している今、住宅分野で「シェルター付き住まい」「地下空間+安心仕様」という提案は、単なるニッチではなく、もうすぐ住宅設計のスタンダードにもなり得る流れです。

そのなかで、相川スリーエフは、ワンストップ施工・自然素材との調和・施工体制・首都圏対応力という強みを備えており、「平時使える地下空間+有事に備えるシェルター仕様」という住まいを提案することで、顧客に新たな安心価値を提供できます。

住宅オーナー・富裕層・賃貸オーナーの皆様にとって、住まいは“備えるためのコスト”ではなく、“安心を構築する資産”であり、“日常と非常を融合させた場”として再定義されるべきです。

私たちは、この再定義をともに創造するパートナーとして、設計・施工・アフターサポートまでを責任を持って提供いたします。変化の激しい時代だからこそ、住まいに「安心の地下基地」を備える。それが、新たな住まいのスタンダードになる日も、遠くないでしょう。